La petite histoire de la fabrication des alcools

La petite histoire de la fabrication des alcools

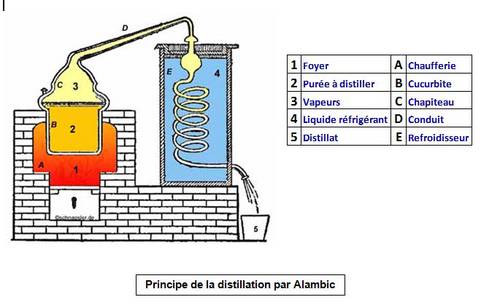

L'Alambic

Les premiers principes de la distillation étaient destinés à produire des essences, des parfums et des médicaments. Les premiers alambics en terre cuite. On a retrouvé des traces de cette invention en Mésopotamie et en Egypte dès 3500 ans avant JC. Mais son invention serait antérieure car les Grec et les Thrace la pratiquaient. Le mot alambic vient d'ailleurs de l'arabe al 'inbïq, lui-même emprunté au grec tardif ambix (= vase).En Europe c’est suite à l’invasion Arabe en Espagne que cette technique c’est répandue. Les premières productions de distillations alcooliques pour produire des spiritueux remontent au moyen-âge Il avait fallu attendre que les alchimistes arabes mettre au point la technique qui dans son principe est toujours la même. La distillation est une ébullition suivie d'une condensation.

Des liquides différents n’ont pas le même point de vaporisation. Pour l’eau c’est 100°c alors que pour l’alcool il suffit de 78°c. C’est en utilisant cette différence que l’on peut séparer l’alcool de l’eau. C’est en réfrigérant les vapeurs obtenues dans l’alambic qu’on récupérer d’abord l’alcool qui lui, condense le plus rapidement. En France la plus ancienne eau-de-vie est l’armagnac, les premières preuves de son existence remontent au XIV siècle. Eauze dans le Gers en est la capitale historique.

Pour obtenir des alcoolats de goût différents plusieurs solutions sont possibles.

La distillation est le procédé qui consiste, à partir d’un liquide alcoolisé, à séparer l’alcool des autres composants.

La macération consiste à laisser macérer un certain temps une substance (plante, fruit,…) dans de l'alcool distillé ou dans une autre boisson spiritueuse, pour en extraire les principes actifs ou l'en imprégner.

Pour L’infusion (ou décoction) consiste à extraire les principes actifs ou les arômes d’un végétal par dissolution des principes aromatique dans un liquide (eau, alcool, huile) initialement bouillant amené à refroidissement. L’infusion diffère ainsi de la macération qui s’opère dans un liquide froid.

L'origine des liqueurs

L'origine des liqueurs

Les premières boissons qui ressemblaient à des liqueurs étaient le mélicrate un mélange d’eau ou de lait et de miel, le mulsum, un mélange de vin vieux et de miel et l’oxymel mélange de vinaigre et de miel et le plus « alcoolique » l’hydromel, réalisé à partir de miel fermenté dans de l’eau. Point d’alcool, car si dans l’Antiquité on savait distiller, il fallut attendre l’an 900 de notre ère pour que les arabes mettent au point un procédé de distillation de l’alcool. C’est la thèse officielle mais certains pensent que dans le nord de l’Europe, la distillation de céréales fermentées était fréquemment utilisée pour élaborer des boissons fortes qui réchauffaient les populations les jours de grands froids.

Malgré cela, au Moyen-âge, on se réconfortait en buvant le bochet, un mélange d’eau, de sucre et de cannelle, l’hypocras à base de vin sucré aromatisé d’épices diverses ou la malvoisie un vin cuit obtenu à partir de moût de raisin muscat additionné de miel.

Savoir distiller les alcools est une chose, mais fabriquer des liqueurs en est une autre et, comme tant d’autres bonnes choses, ce sont une fois de plus les moines qui ont mis au point la fabrication des liqueurs. Chartreuse, Bénédictine évoquent monastères et moins savants mettant au point dans leurs herboristeries des mélanges alcoolisés qui allaient connaitre une renommée

Les moines étaient des herboristes remarquables et des médecins très compétents. Ils se servaient très souvent d’herbes pour soigner les blessures et les maladies diverses et de vin et d’alcool pour aseptiser les plaies. Lettrés et fort savants, ils lisaient les traités des botanistes et des médecins de l’antiquité et cultivaient dans leurs jardins de simples toutes les plantes qui guérissaient. Ils fabriquaient toutes sortes de macéras et de distillats à usage interne ou externe et ne cessaient d’expérimenter et de chercher de nouveaux remèdes en poussant les recherches toujours plus loin.

L’eau ardente de maître Arnaud

Arnaud de Villeneuve – Gravure sur bois 1493

Au XIIIème siècle, Arnaud de Villeneuve, théologien et professeur de médecine à l’université de Montpellier, université de médecine universellement reconnue à l’époque, qui avait auparavant beaucoup appris à l’école de Salerne, écrivit un traité sur l’alcool et inventa « l’eau ardente », élixir de vie éternelle ou eau-de-vie, la bien nommée. N’oublions pas que le mot arabe al-khôl signifie : chose subtile. Comme Arnaud de Villeneuve était un gourmet reconnu on lui attribue également l’invention du ratafia, une liqueur qui connait encore un beau succès. On ne prête qu’aux riches et ce n’est pas impossible car il effectua de nombreuses recherches et inventa « de nombreuses teintures modernes dans lesquelles les vertus des herbes sont extraites par l’alcool ». En effet, avec son disciple Raymond Lull et Roger Bacon, ils obtinrent un distillat d’alcool qui possédait la vertu de retenir les principes odorants et sapides des végétaux qui y macéraient. Grâce à ces découvertes ils fabriquèrent nombre d’eaux spiritueuses médicinales et cosmétiques. Toutes leurs découvertes furent consignées dans un ouvrage le « Liber de Vinis » dans lequel sont expliquées les préparations de l'eau-de-vie, des huiles essentielles, de l’essence de térébenthine et des vins médicinaux. Dans les écrits d’A de Villeneuve, on remarque qu’il commença par travailler avec de l’alcool sucré auquel il mêla par la suite des pétales de fleur, des écorces de fruits. C’est avec une de ses potions qu’il sauva la vie du pape Clément V qui le sauva ensuite des griffes des inquisiteurs. Comble d’ironie, ce grand savant inventeur de l’eau-de-vie mourut au cours d’un naufrage !

Pendant ce temps, les moines continuaient leur fabrication d’élixirs spiritueux et médicinaux pour un usage exclusif sans leurs infirmeries.

Usage des plantes et extrait aromatiques

Aussi loin que l’on remonte dans son histoire, l’homme a toujours cherché dans les plantes son alimentation et ses remèdes. Toutes les civilisations les ont étudiées et utilisées. L’histoire de l’aromathérapie trouve, elle aussi, ses racines dans celle des civilisations. Mais c’est la France qui lui redonne sa véritable place dans la médecine.

Déjà, 40 000 ans av. J.-C., les aborigènes australiens utilisaient les plantes aromatiques pour traiter les infections par fumigations ou cataplasmes dans lesquels l’eau, l’argile et les plantes montraient leur efficacité synergique.

En Chine, en Inde, les vertus thérapeutiques des essences aromatiques sont connues depuis fort longtemps et l’on a découvert un alambic en terre cuite au Pakistan qui semble remonter à 5 000 ans avant notre ère.

Mais c’est autour du bassin méditerranéen que la science médicinale va vraiment s’établir avec les grandes civilisations égyptienne, babylonienne, puis grecque et romaine.

Ce sont cependant les textes égyptiens qui apportent les descriptions les plus détaillées. Les plantes étaient utilisées dans tous les domaines de la vie, pour fabriquer des parfums, des cosmétiques mais, aussi, pour l’embaumement des défunts. Cette dernière utilisation révèle la parfaite maîtrise par les Égyptiens des vertus antibactériennes et antiputrides de certaines huiles essentielles.

Ce sont cependant les textes égyptiens qui apportent les descriptions les plus détaillées. Les plantes étaient utilisées dans tous les domaines de la vie, pour fabriquer des parfums, des cosmétiques mais, aussi, pour l’embaumement des défunts. Cette dernière utilisation révèle la parfaite maîtrise par les Égyptiens des vertus antibactériennes et antiputrides de certaines huiles essentielles.

Imhotep, architecte et médecin (2700 av. J.-C.) du pharaon, connaissait très bien l’emploi des plantes aromatiques et, parmi elles, le cèdre du Liban, le labdanum, le nard, l’encens, le cumin, la myrrhe, l’anis, la cannelle…

Dans le tombeau de Toutankhamon 1345 – 1327 av. JC, on a retrouvé des jarres contenant des résines, dont de l’encens, toujours odorantes après un séjour sous terre de 3 200 ans.

En Grèce, dès avant 1200 av. J.-C., le commerce phénicien ramène en Orient le poivre, la cannelle, l’encens… Au Ve siècle av. J.-C., Hippocrate 460-370 av. JC, père de la médecine scientifique, rassemble toutes les connaissances médicales de l’époque. Théophraste (378-285 av. J.-C.) effectue une classification des plantes, dans son ouvrage « Historia plantarum », qui ne sera pas améliorée avant la Renaissance.

Petite Pharmacopée des plantes et fruits

Sans vouloir inciter à la consommation, il ne faut pas oublier les propriétés

des plantes et leurs actions efficaces en fin de repas sur les diverses

fonctions de l’organisme. Partager un bon alcool de famille est un plaisir évident.

Mais pour cela il faut lors de la préparation utiliser des plantes dans la meilleure

période de maturité. C'est uniquement à ce moment que les macérations vont

prendre toute leurs saveurs. La plante ou le fruit utilisé possède des vertus connues

depuis la plus haute antiquité. Le petit tableau que je donne n'est pas

exhaustif bien sûr, mais permet de préciser les propriétés de quelques plantes.

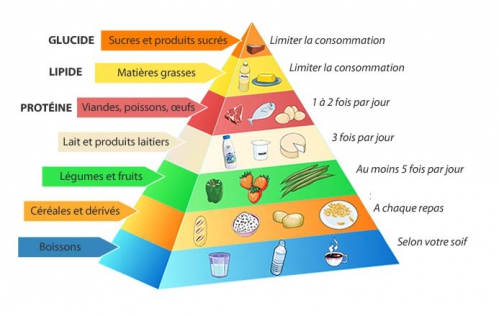

La pyramide alimentaire

|

Propriété |

Plantes |

|

Antidiabétique (réduit le taux de diabète dans le sang) |

Artichaut, Noyer, Myrtille, Pissenlit |

|

Antirhumatisant (Calmant des rhumatismes) |

Genêt, Genièvre, Lavande, Laurier |

|

Antiparasitaire |

Eucalyptus, Fenouil, Romarin |

|

Antispasmodique (calme les contractions musculaires violentes, passagères et involontaires) |

Aubépine, Angélique, Bouillon blanc, Camomille, Cumin, Lavande, Menthe, Mélisse, Orange |

|

Astringent (Aide au désir sexuel) |

Cerfeuil, Genêt, Oignon |

|

Artères (décrassant artériel) |

Aubépine, Eglantine, Ail, Artichaut |

|

Balsamique (Adoucit les muqueuses des voies respiratoires et urinaires) |

Hysope, Mauve |

|

Calmant (sédatif et calmant nerveux) |

Aspérule, Coquelicot, Fraisier, Menthe, Mélisse, Oignon |

|

Carminatif (aide à l’expulsion des gaz intestinaux) |

Angélique, Cumin, Fenouil, Menthe |

|

Digestif (aide à la digestion) |

Absinthe, Aspérule, Eucalyptus, Romarin, Safran, Céleri |

|

Diurétique (favorise les sécrétions et lave les voies urinaires) |

Aigremoine, Aspérule, Bourrache, Carotte, Chardon béni, Cerfeuil, Serpolet, Cresson, Chiendent, Chélidoine, Cyprès, Fenouil, Genévrier, Thym, Laurier, Millepertuis, Orange, Piment, Roquette, Sureau, Sauge |

|

Fébrifuge (qui agit contre la fièvre) |

Olivier, Valériane |

|

Anti-migraine |

Basilic, Ronce |

|

Pectoral (1 - favorise la Toux, dégage les voies respiratoires) (2 - Maux de gorge) (3 – Purgatif) |

1 - Bourrache, Coquelicot, Chêne, Hysope, Mauve, Ronce, Sarriette, Sauge, Serpolet 2 – Basilic, Bouillon blanc, Eucalyptus, Fenouil, Mauve, Olivier, 3 – Artichaut, Amande, Cresson, Chiendent, Chélidoine, Fraisier, Genévrier, Persil, Sureau, Valériane |

|

Sédatif (calme la douleur) |

Mélisse, Olivier, Safran, Valériane |

|

Stomachique (aide au travail de l’estomac) |

Camomille, Fenouil, Genévrier, Hysope, Laurier, Lavande, Mélisse, Romarin, Sauge, Serpolet, Thym |

|

Soporifique (favorise le sommeil) |

Chardon bénit, Chélidoine |

|

Stimulant (aide aux fonctions de l’organisme) |

Aigremoine, Achillée, Armoise, Angélique, Chiendent, Cresson, Chélidoine, Fenouil, laurier, Myrtille, Citron, Piment, Pissenlit, Roquette, Sarriette, Sureau, Sauge, Serpolet, Thym |

|

Tonique (vivifie l’organisme) |

Ail, Achillée, Artichaut, Armoise, Aspérule, Camomille, Carotte, Chardon bénit, Genêt, Hysope, Myrtille, Noyer, Citron, Oignon, Persil, Pissenlit |

|

Vermifuge (provoque l’expulsion des vers intestinaux) |

Achillée, Artichaut, Armoise, Amandes, Camomille, Carotte, Eglantine, Lavande, Menthe, Noyer, oignon, Sarriette |

|

Vulnéraire (aide à la guérison des blessures) |

Mélisse, Millepertuis |

Il en est bien sûr de même pour les fruits, qui doivent eux être utilisés en pleine maturité.

Bien qu'il soit possible d'employer des fruits surgelés.